こんにちは。ベトナムオフショア開発協会、理事のLE ANH TUANです。

オフショア開発では、同じ言葉を使って話していても、成果物が期待と大きく異なることがあります。この原因の多くは、「認知のズレ」にあります。

認知のズレとは、双方が無意識に持っている“見えない前提”の違いによって発生する誤解です。

言語や文化、経験の違いによって生まれるこのズレは、プロジェクト後半で手戻りや品質低下を招くことがあります。

この記事では、認知のズレが発生する背景、実例、そしてすり合わせの具体的な方法を詳しく解説します。

この記事はこんな人におすすめです。

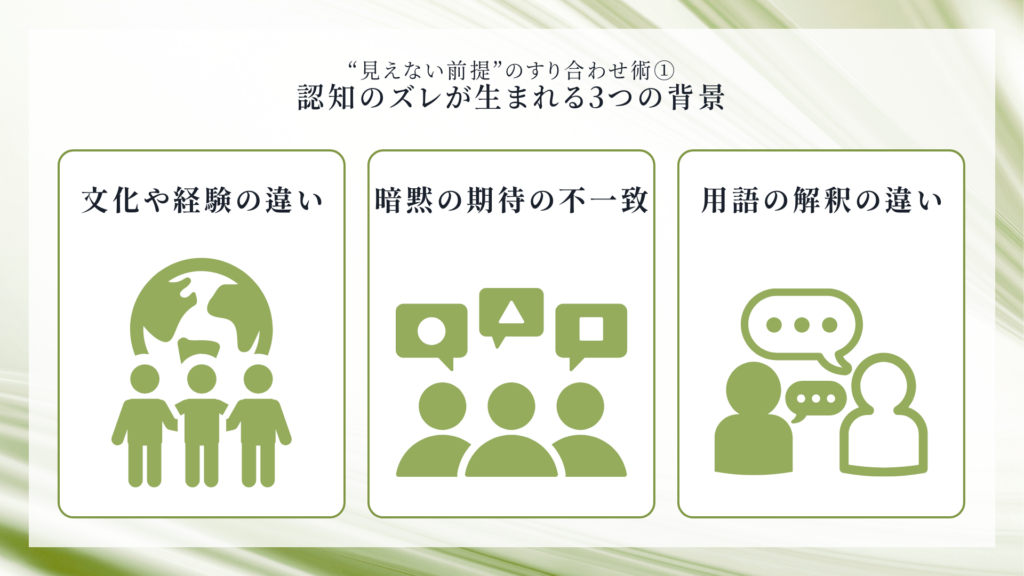

1.認知のズレが生まれる背景

①文化や経験の違い

例えば「テストをしてください」という指示一つでも、日本の開発者は「単体テストから結合テストまで網羅的に行う」と考えるかもしれません。一方、海外チームは「ユニットテスト中心で実施」と解釈することがあります。

どちらも間違いではありませんが、前提が異なるために結果がずれてしまいます。

②暗黙の期待の不一致

日本では「高品質」「納期厳守」は当然の前提として捉える傾向がありますが、海外チームにとっては明示されなければ期待値は共有されません。

このズレが後工程での修正や手戻りを生み、工数とコストを増大させます。

③用語の解釈の違い

同じ言葉でも、文化や業務経験によって理解が異なる場合があります。たとえば「簡単に使えるUI」という表現は、日本側では直感的操作を指しますが、海外チームではデザインがシンプルであることと解釈することがあります。

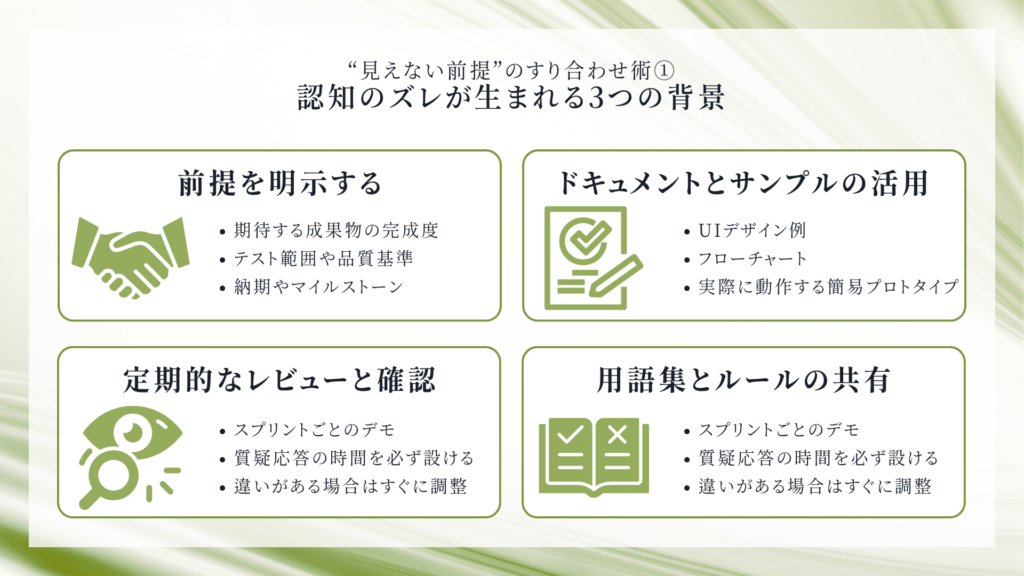

2.認知のズレを防ぐ具体的手法

①前提を明示する

プロジェクト開始時に、双方の前提を明確にして共有することが重要です。

- 期待する成果物の完成度

- テスト範囲や品質基準

- 納期やマイルストーン

②ドキュメントとサンプルの活用

仕様書だけでなく、完成イメージやモックアップを提示することで、認識のズレを減らすことができます。

- UIデザイン例

- フローチャート

- 実際に動作する簡易プロトタイプ

③定期的なレビューと確認

進捗に応じて定期的なレビューを行い、早期に認知のズレを発見します。

- スプリントごとのデモ

- 質疑応答の時間を必ず設ける

- 違いがある場合はすぐに調整

④用語集とルールの共有

プロジェクト内で使用する専門用語や略語を整理してチーム全体で共有することで、誤解を防ぎます。

3.実際の事例

ある企業で、「ユーザーが簡単に操作できる検索機能を作る」という依頼を出しました。日本側では直感的な操作と高速検索を想定していましたが、海外チームはUIがシンプルであればよいと解釈してしまい、検索速度の最適化は行われませんでした。

後からこの差異が発覚し、追加工数とコストが発生しました。

このケースでは、初期段階で「操作のしやすさ」「検索速度」の両方を明示して共有していれば防げた問題です。

4.すり合わせを習慣化する

認知のズレは一度の打ち合わせでは解消できません。継続的に確認を行う仕組みが必要です。

- 毎週の定例会議で進捗と認識を確認

- マイルストーンごとのレビューで齟齬を修正

- 疑問点は早期に質問して解消

これにより、プロジェクト後半での大きな手戻りを防ぎ、効率的な開発が可能になります。

まとめ

オフショア開発では文化や経験の違いによって「認知のズレ」が生じやすく、これが手戻りや品質低下の原因になります。

重要なのは、見えない前提を可視化し、定期的にすり合わせることです。

- 前提を明示する

- 成果物のサンプルやドキュメントで共有

- 定期的にレビューして確認

この習慣を取り入れることで、オフショア開発の成功率は大幅に向上します。、プロジェクト後半での大きな手戻りを防ぎ、効率的な開発が可能になります。

次のプロジェクトから、まず「私たちの前提は一致しているか?」を確認することをおすすめします。

LE ANH TUAN(ベトナムオフショア開発協会 理事)

メール配信申込みのご案内

ベトナムオフショア開発協会では、

日越の協業を進めるうえで役立つ考え方や、現場に基づいた知見を日々発信しています。

本記事の内容も含め、より詳しい情報は会員限定コンテンツとしてお届けしています。

セミナーや視察ツアーのご案内とあわせて、メールにてご案内しています。